12月3日下午,中國工程院隆重舉行2019年當選院士頒證儀式。國醫大師、北京中醫藥大學中醫體質與治未病研究院院長、終身教授王琦從中國工程院黨組書記、院長李曉紅院士手中接過了院士證書,這份證書印證了他半個多世紀以來在中醫學領域奮斗拼搏的歷程,承載了他取得的重大成就和豐碩成果,充滿了艱辛和不易。

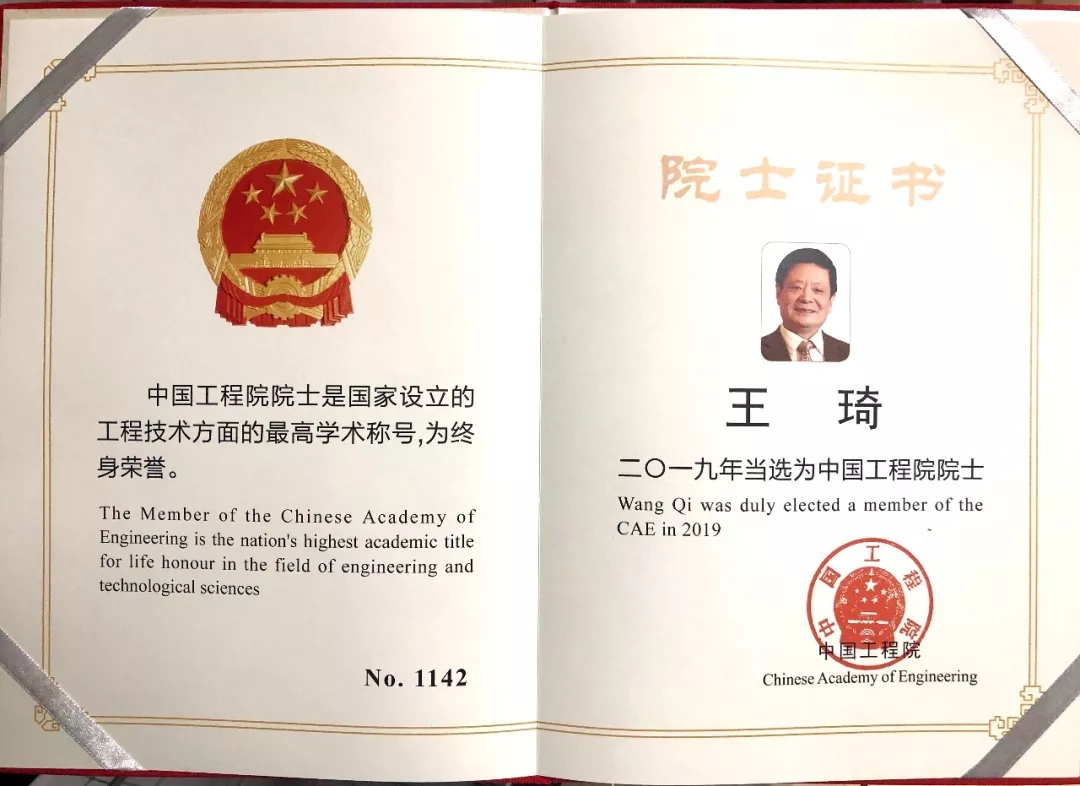

中國工程院院士,是國家設立的工程技術方面的最高學術稱號,也是學術界給予杰出科學家的最高榮譽。王琦的當選,圓了北中醫人的夢,是北中醫人的集體榮譽。

頒證儀式結束后,問及王琦院士在此刻的感受,他第一句話說:“我們終于解開了北中醫人的一個心結,補充完善了這所‘211’大學的人才結構”,他接著說,“其實我也沒有覺得與過去有什么不同,我過去是一個老兵,現在是一個老兵,將來還是一個老兵”。他還說:“現在微信群里贊譽較多,常以大咖稱呼我,我在我們家庭微信群里跟兒子說,沒有什么大咖,如果是咖,也是一個小咖,在大科學面前,在科學家的群體面前,我們永遠都是小咖。我現在的任務就是,建團隊、多培養年輕人,為學校、為中醫藥事業多做一點事情!”

在王琦的治學與業醫生涯中, 走過的道路艱難而又充滿憧憬, 探索的旅程漫長而又收獲豐盈。“獨上高樓,望盡天涯路”,“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”,“驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”,王國維的治學三境界正是王琦的人生寫照。

精勤不倦以治學

“我不太會生活,常常把沐浴露當成潤膚露,把洗面奶當成牙膏……”,王琦常常這樣自嘲。這位“不會生活的先生”被北京中醫藥大學逸夫科研樓看門的老大爺深深記住了——“每天背書包來,就像小學生上學堂,豈止是上學堂,一年四季,基本上寒暑假、周末都來上班!”

王琦這位“不會生活的先生”微信名字叫“老笨”,每天的時間都安排得很滿,每周的臨診、臨床帶教、科研,工作排得滿滿的。他的兒子回憶道:“爸爸總是特別地忙,上門診,給研究生上課,寫書、寫論文,印象特別深的是每天一吃完晚飯,他就鉆進他的小書房,一直工作到很晚。我記得在他的辦公桌玻璃板下,壓著一篇寫前蘇聯昆蟲學家柳比歇夫如何珍惜時間取得巨大成就的短文。”王琦曾說:“如果每天晚上7點工作到11點,一年就可以多出1460個小時,那么每年就會比別人多出61天。”為事業多學習、多工作是他內心深處最樸實的想法。他勤學苦讀,在中醫學的源頭,“風一更,雨一更,守著黃卷伴青燈”,在《黃帝內經》《傷寒雜病論》等古代經典醫籍中爬梳,領銜編撰了《素問今釋》《黃帝內經專題研究》《五運六氣的研究與考察》《內經與臨證》《傷寒論講解》《傷寒論研究》《傷寒論注評》等專著。

如何為往圣繼絕學?他回憶起上世紀70年代讀研究生時的一件事,有一次和幾個同學一起散步,就說要一起注釋《黃帝內經》,因為當時找參考書很困難,想詮釋好《黃帝內經》很不容易。所以他馬上去學校向任應秋老師報告了他們想注解《黃帝內經》的打算,沒有想到任老師很嚴厲:“王琦,你們要注解《黃帝內經》需要多深的小學考據功底!沒有這個功夫怎么行。”王琦小聲說:“老師,讓我們試試吧,不行再說。”任老回頭擺擺手說:“我知道你王琦打定主意干一件事,不干是不罷休的,看你干成什么樣吧!”原來“小學”是要具備文字學、音韻學、訓詁學等基本功,任老師幼年得經學大家廖季平親炙,4歲便開始通讀《十三經》,他對《內經》引用的古代文獻、校勘注解《內經》諸家如數家珍,而這些年輕人要想注解《黃帝內經》,要過任老這一關就必須下足氣力。后來,王琦常常騎著自行車往返于西苑醫院與北中醫圖書館之間,帶一個饅頭、“啃”一本書。在宿舍的墻上拉起細細的繩子,繩子上掛滿了寫著字詞注解、釋義、考據的紙條,按照題解、提要、原文、注解、語譯、討論的順序對《黃帝內經》81篇進行了詳細注釋,幾位同窗焚膏繼晷,一年后基本完成了書稿。任老師閱完書稿后主動把自己的《內經十講》給這本書稿當導論,又親自給書題名為《素問今釋》,任老的首肯對他們來說是非比尋常的器重和鼓勵。而這本書后來不僅成為注釋《內經》的暢銷書,而且在海外翻譯出版,并被德國學者收入《內經》文獻庫。

為什么要每天背書包來學校,這位“不會生活”的老笨解釋道:“現在有很多會議、很多學術活動、講學發來邀請函,我每天都在篩選,每天都在推脫,但是人情難卻,一去講學,時間就不夠用了,我覺得總是處在終日惶惶、入不敷出的狀態,所以每天要背著書包來到學校,向書本學,向同道們學,向我的前輩們學,也向我的學生們學……”王琦就是這樣,把自己永遠當做一個求學者,為了中醫學能夠利益蒼生,繼續埋首耕耘。

立言開新做科研

在王琦從醫50多年的歷程中, 對中醫學充滿了摯愛, 時時涌動著無限的激情, 不斷追古述今、凝練升華、開拓新論。他的博士后馬明越用兩年的時間完成了《王琦國醫大師學術體系導圖》,形成了“王琦樹”,其中包括中醫學術思想整體研究、中醫經典著作研究、中醫藏象學研究、中醫體質學研究、中醫治未病研究、中醫健康醫學研究、中醫診斷學研究、中醫男科學與生殖醫學研究、中醫臨床醫學研究、方藥研究、重大科學研究、教育思想研究、國際交流研究、醫史文獻研究及詩詞書法文學等多方面。其中以構建中醫體質學、中醫男科學、中醫腹診學、中醫藏象學四大學術體系為著稱。

1976年,中醫經典《黃帝內經》中“陰陽二十五人”的描述吸引了年輕的王琦,他敏銳地意識到這里存在一個學術空白點,后來在讀研究生時打定主意以中醫體質學說作為畢業論文。然而,由于發前人所未發,一開始他就面臨很多質疑。但從那時起,執拗的王琦不顧外界太多嘈雜的聲音,依然堅持一路走下去。在40多年的時間里,他一步一個腳印,開創了中醫體質學,以大樣本流行病學調查數據為依據,把人的體質分為9種類型,根據體質差異進行個體化診療和醫學干預,并將其確立為中醫理論體系中一門獨立的學說,成為國家中醫藥管理局重點學科、教育部批準高校自主設置的目錄外二級學科。

藏象學說是中醫理論體系中的核心內涵,也是臨床各科辨證論治的理論基礎。遺憾的是, 先前有關藏象研究的專著為數不多,進行系統的理論構建尤為亟需。因此王琦從 1976年起就致力于藏象研究, 1979年與同學寫成 《藏象概說》一書,并為日本刊物連載,為杏林同仁所矚目。1997年著手進行《中醫藏象學》的主編工作, 該書歷經六載,數易其稿,終成 150萬言專著。其間辨章學術,考鏡源流,構建體系,厘定概念,彰其隱旨,皆傾心力。是書構建藏象學科,完善理論體系;辨析學術紛爭,闡述理論是非;填補詮釋不足,力主面向臨床;繼承發揚并舉,傳統融入新知,對中醫藏象學作了理論的構建與完善,第一次將其從學說地位確立為學科地位。董建華、王洪圖兩位老師撰文給予高度評價。

中醫學作為一門醫學學科, 其學科領域還存有許多空白, 中醫男科即是其一。汗牛充棟的古代醫籍中雖有一些對男科病的記載, 但兩千多年來沒有形成較為完整的理論體系, 亦未給后人留下完整的男科學專著, 在臨床上始終沒有形成獨立的專科, 從而讓許多男子發出“七尺男兒多疾苦, 難言之隱無處醫 ”的感嘆, 面對無數男子的痛苦與不幸, 面對一雙雙殷殷以求的目光, 王琦油然產生了一種使命感: 建立中醫自己的男科學!1985年, 王琦在中醫研究院首次開設男科專家門診, 同時還撰寫了大量論文。進而,系統搜集整理了90余種涉及男科和性學方面的著作, 經過積極努力,歷盡艱辛,第一部 《中醫男科學》于1988年11月22日出版。著名中醫醫史學家耿鑒庭先生在《中醫男科源流考》中寫到:“以王琦為主編的《中醫男科學》不僅首次提出了該學科的定義概念,而且以發展源流及創建性的論述填補了中醫學現存沒有男科的空白,推動了學科的形成與發展, 在此以前未見比擬者。”

在腹診學的領域里,他堅定不移,捍衛祖國醫學的榮譽。腹診在日本漢方醫學界較廣泛地應用于臨床,其重視程度勝于脈診,以至日本與我國學術界爭奪腹診發明權。這不僅是嚴肅的學術爭論,更是事關國家民族自豪感的爭論。王琦急了,他主動請纓主持了衛生部課題——中醫腹診檢測方法的研究及腹診儀研制臨床驗證。在文獻整理、診斷規范化客觀化、腹診儀研制及檢測驗證、腹診計算機應用系統等方面進行了系統研究。在豐富的考證和研究工作基礎上,他編撰了《常見腹癥診斷標準》,填補了國內空白,主編的《中國腹診》詳論中醫腹診的源流及發展,證實腹診由中國傳入日本,使得中日兩國近兩個世紀的腹診發明權之爭塵埃落定,得到劉渡舟老師的高度贊揚:“以王琦教授為首的編寫組,……成功地完成了《中醫腹診檢測方法的研究及腹診儀研制臨床驗證》。其內容包括了腹診理論,規范化,臨床應用,……遠遠超出日本人腹診的狹小天地。”

大醫精誠濟蒼生

“新疆來的一個小伙子求我加號,他說他已經度過了四天四夜。在戈壁灘住著,要先搭便車,然后再坐火車,16個小時才能到烏魯木齊,烏魯木齊到北京還有44個小時,為了掛上號,又守了一天一夜。就這樣四天四夜過去了,他說完這個過程,我心里很難受,眼淚就下來了,我們做醫生的若不能給他看好病,那就對不起他”。在王琦這深深的感嘆里,是一顆醫者菩提心發出的光亮。

“為醫者當懷大愛之心”,王琦老師的學術繼承人、北京世紀壇醫院中醫科姜敏主任醫師說道:“跟師侍診,我首先明了的是,為大醫者,必懷仁慈大愛。王琦老師是飲譽中外的著名中醫,對患者和藹可親,每每懷有慈愛關懷之心,問病施方處處為病人著想,常常接濟患者,對家境貧寒的患者,王琦老師常免費為其診治。”姜敏還講述了很多王琦老師臨診的故事:曾經有一老母親,帶著她患有精神分裂癥的兒子自東北來京求治,王老師視其家境貧困,便免費為其診病達大半年之久;有一女青年患抑郁癥,在為其治療中,王老師得知她平素缺乏家庭及朋友的關愛,便特意在其復診時送她一些小禮品,使女患者深受感動,病情也感覺減輕了許多;有一個患腎病綜合征的19歲的山東患者,病情纏綿不愈,由其20多歲的姐姐帶著進京來診,因已在當地求醫多年,錢將用盡,王老師得知后,將自己的名貴中藥冬蟲夏草送給他,并耐心細致地給他講解如何與中藥湯劑配合使用,讓病人感激不已,也令侍診于側的學生們深受感動,對王老師崇敬有加。姜敏說:“我常暗暗地提醒自己,無論是平時為人,還是工作時為醫,都應當如王老師那樣,心懷仁愛。”“但求慈航心中渡,不著袈裟亦如來”,近年來,王琦老師的這兩句詩一直激勵著她,秉承著這一理念,對同事和善友愛,對患者慈愛關心,讓她成為醫院里深受歡迎的一員。

王琦不斷地去思考如何能夠維護更多人的健康,他想將當代人群健康需求與中醫體質學結合,“告訴老百姓,我是什么體質、我應該怎么管理身體,才能達到少生病的目的”。2005年,王琦帶領團隊開發出《中醫體質量表》;2013年,王琦團隊的中醫體質辨識與健康管理被納入國家基本公共衛生服務項目。如今,《中醫體質量表》已被翻譯成八種語言,使中醫體質學原創成果實現了國際共享,為不同國度、不同民族的健康做出貢獻。提及中醫體質學的成績,王琦感慨道,“這就是說,我們中醫體質學能夠在現代健康管理水平上做出新的科學評測,也體現了新時代中醫走進世界文化與文明的大格局”。

甘為人梯啟后學

王琦特別注重師承和教育。在他所著《師承論》之開篇即這樣說到:古之師承,有業師授受、家學相傳、私淑遙承多種,其間名家輩出,學派流衍,卓有建樹者甚多,或續其余緒者,或與師齊名者,或青出于藍而勝于藍者,皆源遠流長,蔚為大觀。究其學術傳揚,師之著述傳其弟子者固多,而師之學驗,得經弟子整理,始繼絕存亡,獲流傳問世者亦復不少。是則,師傳之功固當頌揚,而生之承衍,功不可沒。子貢有云:“夫子之墻數仞,不得其門而入,則不見百官之富,宗廟之美。”言其師者學問高深,求學者必入師門,方可得其門徑,登堂入室,故學無師無以得高明、術無承無以得傳薪。道之所存,師生同工,史實皆可稽也。

“為師重在言傳身教,老師常常結合自己的成長經歷,不時向我們袒露出青年時期的學習中醫歷程、在家鄉行醫時的心得、蠟燭燈下小楷抄寫古典醫著的快樂,及作為第一屆全國中醫研究生的自豪”。王琦老師的學術繼承人、北京中醫藥大學教授駱斌說到:“在追隨老師學習期間,不僅深刻體悟到了老師對事業、對人生的追求與情感,更感受到了老師在治學道路上的不斷修行,那種上下求索、臻于至善的精神,時刻激勵我們成長。”

王琦老師的博士生、體質中心的李英帥副研究員深情地說,她感念老師對學科毫無保留地付出、對青年人不遺余力地幫助。那是她在剛工作的時候,第一次獨立帶一個班的課,因為沒什么講課經驗,講得不太好,有學生就希望換老師講,為此她非常沮喪,就和王老師說了這件事,請他去上剩下的課。“王老師答應后,他首先讓我把鄭板橋的《新竹》這首詩‘新竹高于舊竹枝,全憑老干為扶持。下年再有新生者,十丈龍孫繞鳳池’做進幻燈里。上課時,王老師講了這首詩以后,對學生們說,大家都想聽老教師講課,但每一個老教師都是從新教師一步步走過來的,大家有什么建議和老師說,我們可以一起進步。所以,接下來的課還是由李老師講。聽完這段話,我明白了老師的良苦用心,他就是這樣一個甘為人梯的老師,無論是講課、報告、科研,他都盡可能把機會留給年輕人,為年輕教師的成長搭建平臺”。

二十多年前,王琦的兒子在美國讀書,生活和學業的壓力都非常大,他去信給兒子說:“人有大成,必有大志;人有大志,必有大勇;人有大勇,必有大境界。”以此堅定了兒子的信念,而后來兒子在《細胞》雜志上發表論文,他又寫信致賀說“在那高山之巔,矗立著神圣的科學殿堂,它印記著科學推動歷史的腳步,閃耀著人類智慧的光芒,愿在你科學的長空更高飛翔”。去年5月,在北京中醫藥大學培養優秀人才的會議上,他對年輕的學子們說:“我們要書寫歷史,改寫歷史,推動歷史,才是人生的大格局。”王琦就是這樣培養一代代年輕人的成長。

最近大家在傳頌王琦的一首詩:仗劍征途任縱橫,關山萬里越從容,自信人生三百年,一路高吟唱大風!“隨著全國中醫藥大會的召開,中醫藥發展迎來了前所未有的大好時機,我們要以自信、昂揚的精神面貌在新時代大有作為!”王琦院士如是說。